神経の話

脳幹の病変は油断できない。生命の危機の可能性をしっかりと伝えつつ、少しでも緩和できるように薬を使っていく。

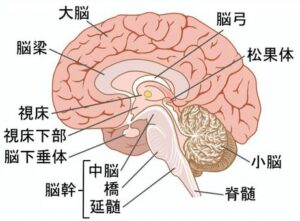

脳をブロッコリーに例える。ブロッコリーの濃い緑色の部分はつぼみだ。そこから薄緑色の茎がつながっている。つぼみを大脳、茎を脊髄に例えると、つぼみに接する茎の部分は脳幹である。脳幹は、視覚、聴覚、呼吸、心拍、意識など、生命維 […]

見た目は皮膚病でも皮膚の異常感覚や行動の問題のこともある。神経に作用する薬で落ち着かせる。

自分の皮膚を激しく咬む猫。ひどいときは患部の皮膚がベロリとめくれる。ノミがいれば駆除をするが、それでも症状は治まらなければ細菌性の皮膚炎の可能性に対して抗生物質を投与する。それでも変わらないときは、アレルギーか神経の疾患 […]

抗てんかん薬の始め時を迷うことがある。そんなときは、点鼻薬を常備してもらえれば飼い主も獣医師も安心できる。

てんかんに対して投薬を勧めるかどうか迷うのはこんなときだ。中年齢の犬。今まで1年に1回程度の発作が起きていた。それが先月発作を起こし、そして昨日から今朝まで落ち着かない様子で小刻みに震えて歩き回る。この行動は以前にも発作 […]

顔面のミオクローヌスはてんかんを連想させる。ハエ咬み行動をする犬が抱えるのは行動学的問題か脳疾患か。

空中に向かってパクパク何かを咬もうとする行動は、その対象物をハエに例えて、フライバイティングやフライキャッチングなどと呼ばれる。興奮したときや我慢、葛藤したときなど、精神が高ぶるときに多い。 この行動は、食道や胃、後頭部 […]

てんかん発作、手足の麻痺、認知機能の低下は腫瘍の脳転移でよく見られる。壮絶な介護をする飼い主を支える。

腫瘍性疾患のケアをしていると、ときどき全身のけいれん発作を起こす事態に遭遇する。こういうときは脳に転移しているのだろう。特発性てんかんがこの年齢になって現れるとか、まったく別の腫瘍が脳にできてしまったとかもあり得るが。 […]

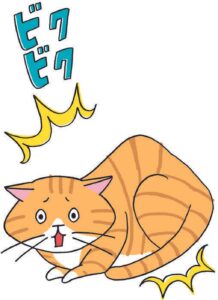

ピクピクと腰の皮膚が波打つ猫。ピリピリとしびれが走っているのかもしれない。知覚過敏で猫自身も驚く。

朝、突然走り出したという猫の体には、ある一つの徴候が見られていた。腰のあたりの皮膚がピクピクと動いている。ピンと来てある疾患を想い起した。その後の発生頻度や症状の展開には注意が必要だ。 しばらくの経過観察中に、背中の皮膚 […]

変性性腰仙椎狭窄症。後ろ足の爪がすり減っているとピンと来る。高齢の中大型犬で見られる腰仙椎の異常。

犬が立ち上がるときにふらつく。持っている代謝性疾患によっては体調不良からそうなることもある。貧血、低血糖、発熱などなど。その場合は、全身のふらつきだろう。一方で、上半身だけとか下半身だけとか、体の前か後ろかどちらかだけの […]

認知症の犬に消炎鎮痛剤を投与する2つの理由。関節痛に対する鎮痛効果と、脳の炎症説に対する消炎効果。

高齢な犬で急に立てなくなったり、震えと夜鳴きが始まったりというと、まっさきに認知症を疑う。早速抗酸化成分の入ったサプリメントを開始すると改善が見られることがある。このように、個体差はあるが、サプリメントで短期間に効果が現 […]

心臓病を持つ高齢猫は倒れることがある。だが、その症状は神経病にも似ている。すべてのバランスをとりながら管理をする。

猫の心臓病と言えば肥大型心筋症だ。若くても高齢でも発症する。そういう猫が倒れた場合、失神か血栓塞栓症を疑う。ふらっと倒れるなら失神だろう。血栓塞栓症は後ろ足の付け根のあたりで大動脈に血栓が詰まって、そこから先は麻痺するの […]

自律神経に作用する甲状腺ホルモンは、神経病を思わせる症状を現す。でも、その神経症状は、他の病気が原因になっていることもあり得る。

交感神経とか副交感神経とか、こういった自律神経に関わる疾患は神経病を思わせる症状を見せる。喉元にある甲状腺という小さな器官は、ホルモンを作って血液の中に流し込んで全身に行き渡らせる。この甲状腺ホルモンは自律神経のうちの交 […]